VTP – Variable Twin Planet Funktionsbeschreibung

VTP (Variable Twin Planet)

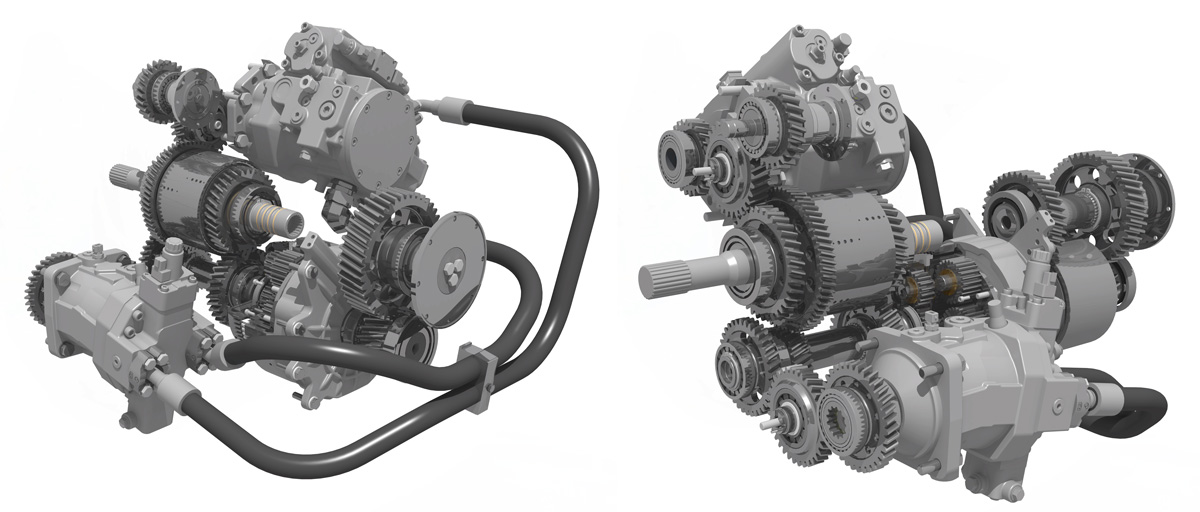

Das patentierte VTP Stufenlosgetriebe wurde mit dem Ziel auf konkurrenzfähige Herstellkosten auch bei geringen Stückzahlen, beste Funktionalität, bestmöglichen Wirkungsgrad, leichte Adaptierbarkeit auf kundenspezifische Einbaubedingungen und Robustheit und Zuverlässigkeit entwickelt.

Die Anwendungssegmente erstrecken sich von landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen (Traktoren, Sprayer), über Kommunal- und Forstfahrzeuge bis zu hochgeländegängigen Fahrzeugen für extreme Einsätze. Es gilt die Aussage „Je schwieriger die Einsatzbedingungen und je höher die Effizienzanforderungen, desto mehr Vorteile bringt das VTP- Stufenlosgetriebe“. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden Stufenlosgetriebe und komplette Traktor-Triebwerke auf Grundlage des VTP Funktionsprinzips für Eingangsleistungen von 80 bis 320 kW entwickelt.

Die VTP Getriebe sind mit serienmäßig verfügbaren hydrostatischen Variatoren ausgestattet, hybride Getriebe mit elektrischen Variatoren befinden sich im Erprobungsstadium.

VTP-System – Variable Twin Planet

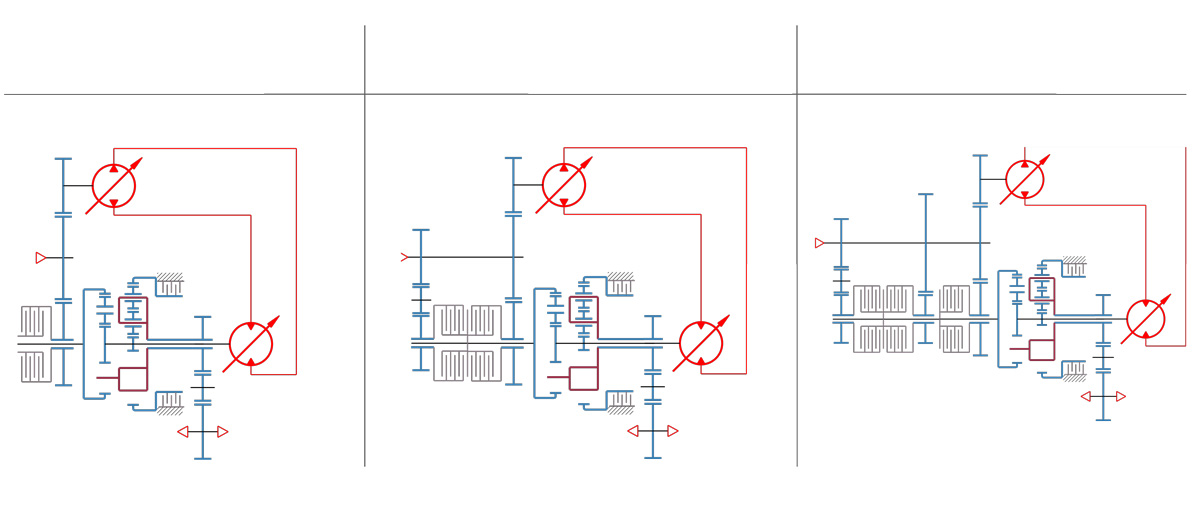

Funktionsweise: Der Variable Twin Planet (VTP) definiert eine neue Reihe stufenloser Getriebe (IVT), die nach dem Prinzip der hydrostatisch-mechanischen oder elektro-mechanischen Leistungsverzweigung arbeiten. Um eine hohe Steigfähigkeit und hohe Zugkräfte mit angemessenen Variatorgrößen zu erreichen, kann das Getriebe mit einer, zwei oder drei mechanischen Gängen konfiguriert werden, die über Lastschaltkupplungen geschaltet werden.

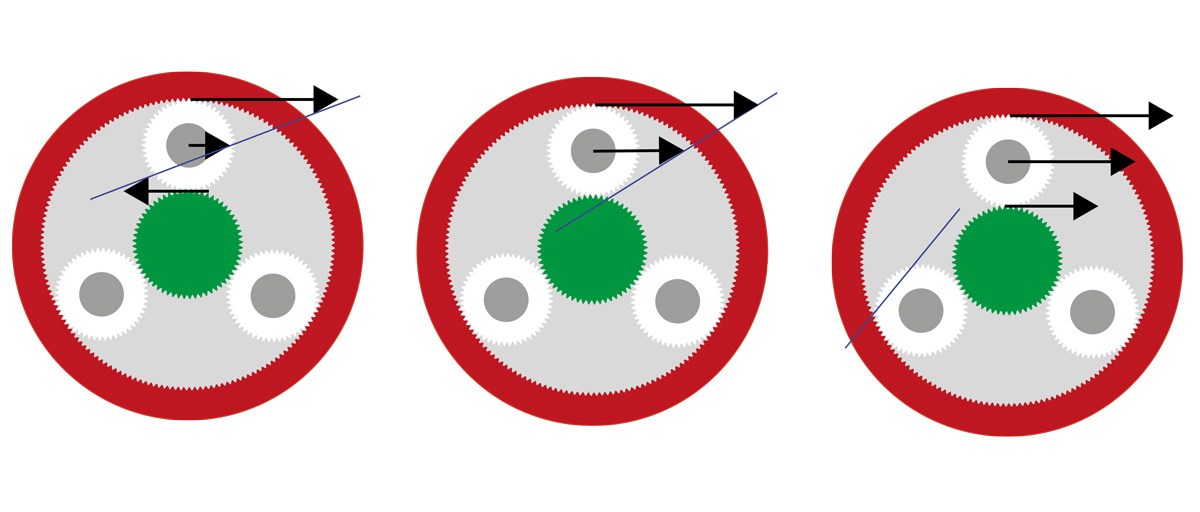

Hohlrad: Eingehende mechanische Leistung

Sonnenrad: Angetrieben durch Variator oder hydrostatische bzw. elektrische Leistung

Träger: Variable Ausgangsgeschwindigkeit

System- und Funktionsbeschreibung:

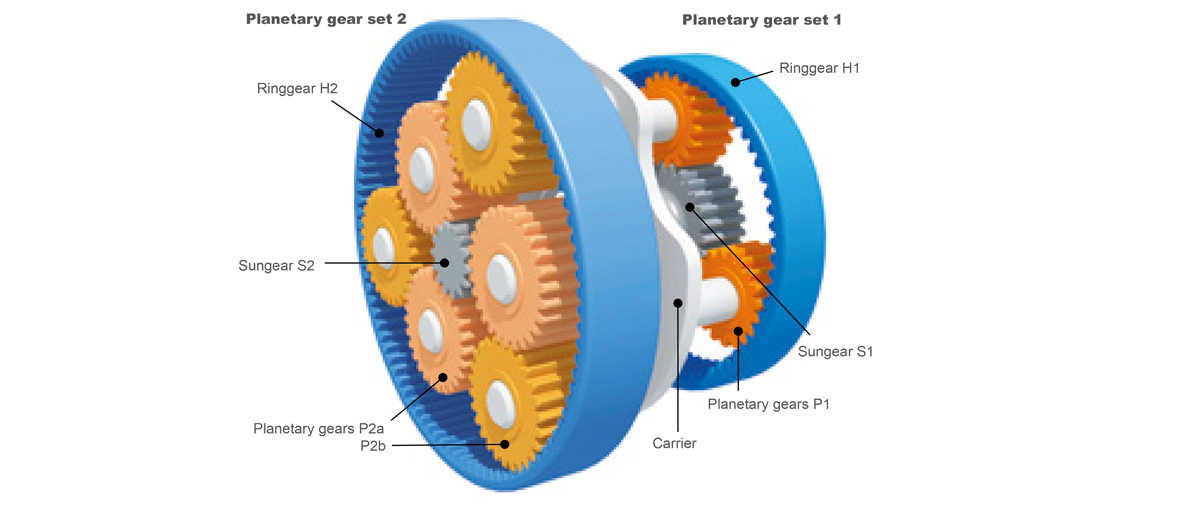

Das Hauptelement des neuartigen VTP-Stufenlosgetriebes ist ein Zwillings-Planetengetriebesatz am Getriebeausgang. Einer der beiden Planetensätze ist ein Rückwärts-Planetengetriebe und ist nur bei niedrigen Geschwindigkeiten im reinen Variatorbetrieb (Getriebesatz 2) aktiv, während die Überlagerung von mechanischer und Variatorleistung im Planetensystem 1 erfolgt. Die gewählte Anordnung und die Übersetzungsverhältnisse in den beiden Planetengetrieben bieten eine hervorragende Steigfähigkeit mit kleinen Variatoreinheiten sowie eine große Getriebespannweite mit geringem mechanischen Aufwand. Variatoren wie kompakte Hydraulikeinheiten in Rücken-an-Rücken-Anordnung, separate Hydropumpen und Hydromotoren in einem geschlossenen Kreislauf oder elektrische Variatoren können verwendet werden. Bei niedrigen Geschwindigkeiten wird das Fahrzeug nur durch den hydrostatischen Zweig angetrieben. Die Verbindung des Hohlrads H2 mit dem Gehäuse im Planetengetriebesatz 2 überträgt die Leistung vom Hydromotor über das Sonnenrad S2 und den Planetenträger auf die Antriebsräder (siehe Abbildung auf Seite 6). Die Getriebekomponenten im mechanischen Leistungspfad übertragen in diesem Betriebsbereich keine Last. Ihre Drehzahlen am Antriebsende werden durch ihre Kupplung im Planetengetriebe 1 und auf der Eingangsseite durch die Kupplung an die Getriebeeingangswelle definiert. Der Planetengetriebesatz 2 hat ein hohes Übersetzungsverhältnis, um hohe Zugkräfte mit kleinen hydrostatischen Einheiten zu erzielen.

Die Drehbewegung der Sonnenräder S1 und S2 oder des Planetenträgers erzwingt eine Drehzahl am Hohlrad H1, die zu synchronen Drehzahlen führt, wenn die Drehzahl der Sonnenräder an den Kupplungen K1 im Vorwärtsgang oder an der Kupplung KR im Rückwärtsgang hoch genug ist. Beim Erreichen der Synchronisationsgeschwindigkeit schaltet das System ohne Unterbrechung des Ausgangsdrehmoments und der entsprechenden Zugkraft vom hydrostatischen Antrieb auf den kontinuierlichen Leistungszweig um. Das Schalten erfolgt durch Überlappen des Schließens der jeweiligen Kupplung und dem anschließenden Öffnen der Hohlradbremse. Die Kupplungen und Bremsen sind Mehrscheibenmodelle.

Nach dem Schalten wird der mechanische Antrieb über das Hohlrad H1 übertragen, das mit der Getriebeeingangswelle gekoppelt ist und mit konstanter Geschwindigkeit rotiert. Eine kontinuierliche Änderung der Drehzahl des hydrostatischen Zweigs passt das Gesamtübersetzungsverhältnis stufenlos an.

Unmittelbar nach dem Schalten in den Leistungsverzweigungsbereich dreht sich das Sonnenrad im Planetensystem 1 entgegengesetzt zum Hohlrad und reduziert dadurch die Geschwindigkeit des Planetenträgers. In diesem Betriebsbereich arbeitet das Getriebe im Rückwärtsbetrieb, was bedeutet, dass der Hydromotor als Pumpe arbeitet und über den hydrostatischen Kreislauf wieder in den mechanischen Zweig zurückführt. Durch Ändern des Schwenkwinkels der Hydropumpenschubscheibe wird die Drehzahl des Hydromotors von maximaler Drehzahl gegen die Richtung des Hohlrads über den Winkel null bis zur maximalen Drehzahl in derselben Richtung wie das Hohlrad H1 angepasst. Bei einem Schwenkwinkel von null arbeitet das Getriebe mit maximaler Effizienz, da die gesamte Antriebsleistung rein mechanisch übertragen wird. Der Hydromotor muss nur den Leistungsverlust ausgleichen, um das Drehmoment des Sonnenrads S1 bei Nullgeschwindigkeit zu unterstützen. Bei weiterer Einstellung der Schubscheibe erhöht sich die Drehzahl des Sonnenrads S1 in derselben Richtung wie das Hohlrad H1, bis die maximale Fahrgeschwindigkeit im ersten Leistungsverzweigungsbereich erreicht ist. Der Wechsel vom ersten in den zweiten Leistungsverzweigungsbereich erfolgt durch eine Leistungsverschiebung, wobei die Variatoreinheit den Schritt kompensiert.

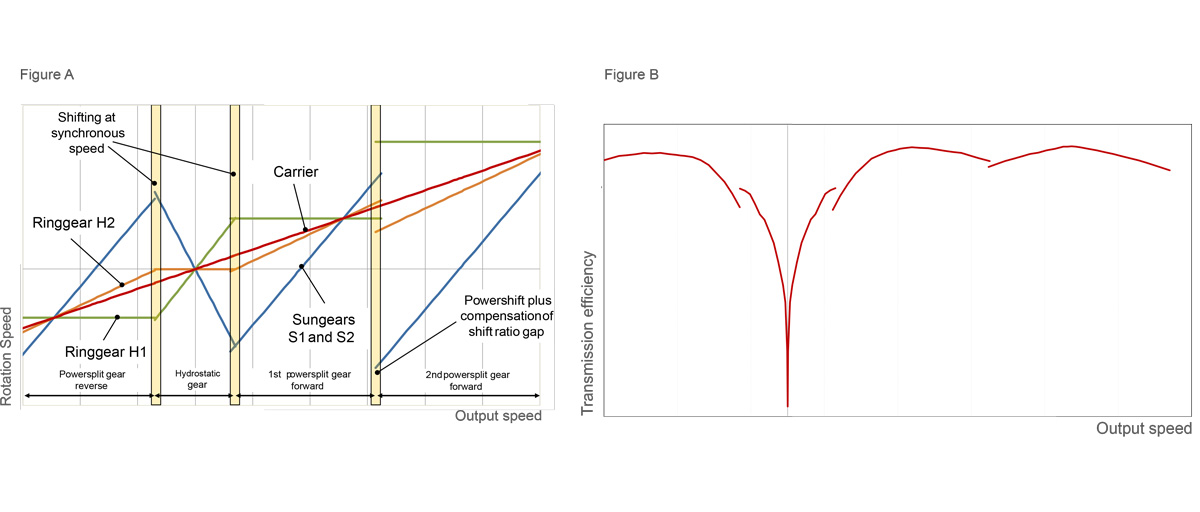

Abbildung A zeigt das Verhältnis der Drehzahlen in einem VTP-Getriebe mit einem rein hydrostatischen Fahrbereich bei niedrigen Geschwindigkeiten sowie zwei Leistungsverzweigungsbereichen für die Vorwärtsfahrt und einem Leistungsverzweigungsbereich für die Rückwärtsfahrt.

Abbildung B zeigt den Effizienzverlauf in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit bei konstanter Eingabedrehzahl. Auffällig sind die charakteristischen „Kamelhöcker“ in der Mitte der Leistungsverzweigungsbereiche, wo die gesamte Antriebsleistung rein mechanisch übertragen wird und das Getriebe die beste Effizienz bietet.

Signifikante Vorteile:

- Sehr gute Wirkungsgradwerte in den Hauptbetriebsbereichen aufgrund des Aufbaus mit Doppelplanetensystem und kleinen Hydrostateinheiten

- Permanenter Drehmomentenfluss zwischen Motor und Antriebsrädern.

- Der Betrieb des Motors erfolgt im optimalen Leistungsbereich.

- Volle Zugkraft schon bei geringer Motordrehzahl

Höchster Fahrkomfort und sicherer Betrieb:

- Sanftes, unterbrechungsfreies Anfahren

- Kontinuierlicher Kraftfluss bei Beschleunigung oder Verzögerung

- Vollautomatisierter Antriebsstrang

- Tempomat ist integriert

- Kein Abwürgen des Motors

- Volle Nutzung der Motor- Bremsleistung bei der Verzögerung durch gezielte Anpassung der Getriebeübersetzung